脂肪肝や中性脂肪が高いと健診で指摘された方へ|CT検査・生活改善・薬物療法|長久手クリニック 内科・腎臓内科・リウマチ科

こんにちは、長久手クリニックです。

最近、「健診で脂肪肝を指摘されました」「ASTやALT、γGTPが高いと言われました」というご相談が増えています。

「お酒を飲まないのに?」「ただの脂肪でしょ?」と軽く見られがちな脂肪肝ですが、放置すると将来的に深刻な病気につながる可能性もあります。

■ 脂肪肝とは?〜知らないうちに進行する「隠れた肝臓のサイン」〜

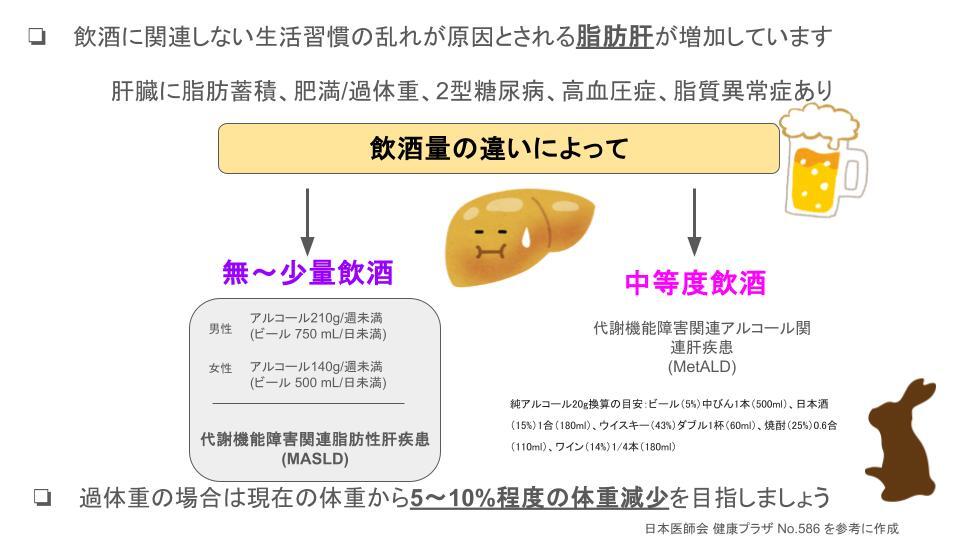

脂肪肝とは、その名の通り肝臓に脂肪がたまりすぎた状態です。

肥満だけでなく、やせている方でも発症することがあり、糖尿病や高脂血症、運動不足、食べすぎなどが関係しています。

血液検査では、AST(GOT)・ALT(GPT)・γGTPといった肝機能の値が高くなることがあります。

■ なぜ放っておくといけないの?

脂肪肝の怖さは、進行しても自覚症状が出にくいことです。

中には、肝臓に炎症や繊維化(かたくなる変化)を起こす「NASH(非アルコール性脂肪肝炎)」というタイプもあり、MASH(代謝異常関連脂肪肝炎)と呼ばれることもあります。

脂肪肝 → NASH(またはMASH) → 肝線維症 → 肝硬変 → 肝がん

このように、脂肪肝を放置すると、肝硬変や肝がんに進行するリスクもあるため、早めの対策が必要です。

■ 肝臓だけでなく、心臓や血管にも影響が?

最近の研究では、脂肪肝がある方は、心筋梗塞・脳梗塞・2型糖尿病など生活習慣病のリスクも高くなるといわれています。

つまり脂肪肝は、肝臓だけでなく全身の代謝異常のサインと考えられているのです。

■ 長久手クリニックでの検査・診断

当院では、血液検査(AST・ALT・γGTPなど)やCT検査により、脂肪の蓄積や肝硬変・肝がんの合併がないか確認しています。

必要に応じて、連携する愛知医科大学病院などで精密検査を行う場合もあります。

■ 肝臓を元気に保つ生活のコツ

脂肪肝の多くは、生活習慣の見直しで改善可能です。

長久手クリニックでは、次のような「3つの基本+4つの応用」をおすすめしています。

基本編:まずはこの3つから

- 毎日少しでも体を動かす(掃除・階段など)

- 「水かお茶だけの日」を週に3回つくる

- おなか八分目を意識する

応用編:慣れてきたら取り入れたい4つの工夫

- 朝ごはんにたんぱく質をとる(卵・納豆・豆腐など)

- 野菜・海藻・きのこを2種類以上とる

- 食品の成分表示を見る習慣をつける(果糖ブドウ糖液糖などに注意)

- 週1日は早く寝る日をつくる

参考文献:『専門医が教える 肝臓から脂肪を落とす食事術【増補改訂版】』尾形 哲 著(KADOKAWA, 2025年)ISBN: 9784046074713

■ お薬でのサポートも行っています

生活改善を基本としながら、ご希望があればお薬でのサポートも行っております。

- パルモディア:中性脂肪が高い方に処方します。

- フォシーガ・ジャディアンス:糖尿病や腎臓病があり、肥満症で体重管理も必要な方に使用します。

- マンジャロ:糖尿病があり、肥満症を伴う方に使用します。

- 防風通聖散:BMIが25以上の方に適応のある漢方薬です。

■ 最後に:一度、肝臓の状態をチェックしてみませんか?

脂肪肝は、早めに気づいて対策をすれば改善できる病気です。

気になる方、健診で指摘された方は、ぜひお気軽にご相談ください。